ランキング

2024/12/27

お節句とおせち料理

この記事の目次

日本のお正月の食卓を彩るおせち料理。

その食材にはそれぞれに意味があるんだよ‥と聞いたことはありますが、2025年のお正月を迎えるにあたって、ざっとではありますが『お節句』の歴史と『おせち料理』を調べてみました。

農耕文化の定着がもたらしたもの

遥かさかのぼって縄文時代のおわり、中国から稲作が伝来し弥生時代に広まったことで、人々は狩猟から農耕生活へと変わりました。また、中国からは「暦-Koyomi」も伝えられ「節-sechi」というという季節やその変わり目への意識が高まりました。そして節ごとに収穫や自然の恵みに感謝したりお供え物をするという風習も生まれました。

弥生時代に風習であったおせち料理が定着したのは、奈良時代から平安時代の時期に、「節-sechi」の儀式が宮中行事として執り行われるようになったことによります。節日に災いを祓い、不老長寿を願う儀式として「節会-Sechie」が催され「御節料理Osechi-Ryori」と呼ばれるお祝い料理が振る舞われるようになります。

そうした御節料理がふるまわれる位の高い者たちだけの宴は、江戸時代になると「五節句」が祝日として定められ、幕府の公式行事として位置付けられ、民間の間でも祝い事として定着していきました。

江戸時代に定められた「五節句」

明治政府が西洋諸国と対等に付き合うのを考慮し、明治6年に旧暦から太陽暦に変えるまでは江戸時代から続いた「五節句」。

なんとなく知っていると思いますが、こちらもまとめてみました。

(ちなみに現在の太陽暦に代わった時は土日が休みという観念が無かったようで、それから3年後に日曜が休日、土曜半休と定められ、当時は祝日も皇室に関するものだけで、第二次世界大戦後の昭和23年に、初めて国民の祝日が9日設けられました。)

●1月7日【人日の節句-Jinjitsu no Sekku】七草の節句

むかし中国では、正月の1日を鶏の日、2日を狗(犬)の日、3日を羊の日、4日を猪(豚)の日、5日を牛の日、6日を馬の日とし、それぞれの日に対象となる動物を占い大切に扱うようにしていたそうです。そして7日目を「人の日」とし、罪人の処刑は行わないことにしていたそうです。

またこの日中国では、正月からの祝膳・祝杯で疲れた胃腸を調子を整えるためとその年の無病息災を願って、七種類の若菜を入れた温かいお吸い物を食べる習慣があり、日本に伝わってそれが「七草粥-Nanakusa gayu」を食べる習慣となりました。始まりは平安時代で、江戸時代からは庶民にも広がりました。江戸幕府の公式行事にもなり将軍以下全ての武士が七草粥を食べて人日の節句を祝ったそうです。

(また1月7日はこの七草を浸した水に爪を浸し、柔らかくなってから爪を切るとその年は風邪をひかないといわれ、「新年初めて爪を切る日」ともされています)

●3月3日【上巳の節句-Joushi no Sekku】桃の節句

古代中国で旧暦3月の最初の巳の日に行われていたが由来だそうです。 巳(ヘビ)は脱皮を繰り返して成長するということから、再生や進化の象徴であり、また穢れを祓い清めるとされていました。そこでこの日、川や湖などの水辺で身体を清め宴を催し災厄を祓ったとされていますが、日本ではそれが桃の花が咲くころであったために、この日が「桃の節句-Momo no Sekku」となり、ひな人形を飾り娘の美しい成長と幸福を願う日となりました。

●5月5日【端午の節句-Tango no Sekku】菖蒲の節句

今から約2300年前の中国の国王の側近に「屈原-Kutsugen」という、大変に正義感が強く人望を集めた政治家がいたのですが、陰謀によって国を追われることになってしまいました。そうしたことから国を憂い失望した屈原は川に身を投げてしまいました。それを聞きつけた国民たちは、船に乗りこみ太鼓を打ち鳴らして魚を脅したり「ちまき」を投げ入れて屈原の遺体を魚から守ろうとしたそうです。

これらが後のドラゴンボートレースやちまきを食べる始まりと言われています。

ところで「端午-Tango」という言葉ですが、『端(始め)の午(うま)の日』という意味なので、五月に限ったものではありませんでした。 五-Goと午-Go、発音が同じことから5月5日へと変わっていったと言われています。

●7月7日【七夕の節句-Tanabata no Sekku】笹竹の節句

中国の「乞巧奠-Kikkouden」が日本に伝えられ現在の笹の葉に短冊を飾るという習慣が始まりました。乞巧奠とは、牽牛(ひこぼし)・織女(おりひめ)の2つの星に手芸や裁縫などの上達を願い、物をお供えする奠(まつり)という意味です。機を織る人を「棚機つ女-Tanabatatsume」ということから七夕-Tanabataと呼ばれるようになったと言わています。

●9月9日【重陽の節句-Chouyou no Sekku】

中国では奇数のことを「陽数-Yousuu」といい、縁起がよいとされましたが、特に最も大きな陽数「9」が重なる9月9日を「重陽の節句」と制定して、無病息災や子孫繁栄を願い祝宴を開いたことが起源とされます。

旧暦では菊の花がきれいな時期だったので、菊の花を愛でながら、一年最後のお節句を盛大に祝ったそうですが、今の暦の上ではまだまだ菊の花は咲かず残暑であることもあり、ごく一部の地方にこの日を祀る行事が残っているだけとなりました。

庶民の間にも「御節供」が民間行事として広まったことで、1年に5回ある節句で豪華な料理がふるまわれるようになっていきました。

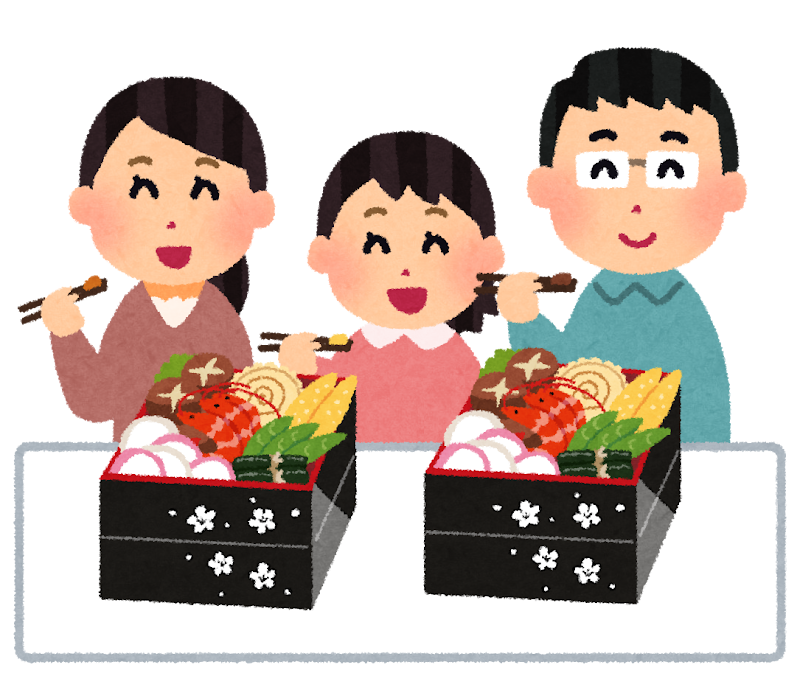

そして、五節句のうち新年を迎える最も重要な1月の節句を祝う日が7日よりも1日と変わり、元日の料理が、正月料理として定着しました。山や海の幸がおせち料理に取り入れられるようになり、江戸時代後期になると、現代のように料理一つひとつに意味が込められ、新年を祝うために食べるものとなりました。また、大みそかにおせち料理を作り、お正月に家族揃って食べる風習も生まれています。

縁起を担ぐ

祝宴を開くことに積極的であったのは昔も今も一緒ですが、先述のように古くから特別であったのがお正月。

新年を迎える重要な日であるとされて、正月料理は料理ひとつひとつに意味や願いが込められ、家族そろってそれを頂くという習慣が生まれました。その頃は、おせち料理は大みそかに床の間にお供えし、元旦の朝に【年神様-Toshigamisama】をお迎えして一緒にお供え物を頂くといった、感謝の気持ちで年の始めを迎える儀式のようなものでした。

どこの店もお正月休みでもあるし、主婦も炊事場に立たなくて済むよう保存のきくお料理をまとめて作った…とよく言われていましたが、本来は年神様を水に流してはならないので水仕事をしないように、正月三が日は作りおきの「おせち」を少しずつ食べたということだそうです。

濃いめの味付けだったり当時貴重な砂糖を使った甘い料理は保存がきくということでおせち料理は重宝されていたのですが、さらに、火の神様でもある【荒神様-Aragamisama】を怒らせないために煮炊き・焼き物をしないとか、包丁を使う行為が「縁を切る」に繋がり縁起が悪いということもあったそうです。また、鍋物も「灰汁aku」が出る、つまり「悪-aku」が出るからダメといった、何から何まで縁起を担いだものでした。

明治時代になると重箱に詰める風習が広まってきました。「箱を重ねる」を「めでたいことが重なる」とかけたのもありますし、昔は高貴な人でしか持てなかったお重を、庶民が持てるようになったこともあるのでしょう。日頃食卓に出さないけれども特別な日に使うお重に正月料理を詰め、何段目には何を入れるというルールまで生まれました(←地方により段も内容もまちまち)。

お重-Ojuu(重箱-Juubako)

今は二段・三段が主流ですが、昔から五段とされており(諸説あり)、1番上の段が「一の重」で縁起物や祝い事を象徴する祝い肴、2番目は「二の重」目に口取りと酢の物、「三の重」に焼き物、4番目は数字の四という漢字を使わず「与の重」と縁起を担いだ綴り方で、ここには煮物を詰めると言われていますが、地方などによって、「二の重」に焼き物、「三の重」に煮物で「与の重」は酢の物ということもあるようです。「五の重」は神様から頂く福を詰めるという意味で空箱とするのは共通しているようです。

願いを込めた食材

【黒豆-Kueomame】

豆(mame) ということばには、元気・丈夫・誠実というほか、よく気が付き面倒がらずにてきばき働くという人にたいしていうことがあります。

つやつやした黒豆は邪気を払いいつまでも若々しくという願いが込められています。

【数の子-Kazunoko】

にしんの卵の様子で子孫繁栄を願う・・というのはわかりやすいのですが、にしん(Nishin)という魚の名前を二親という漢字に置き換え両親の長寿を祝うという意味も持ちます。

【田作り-Tazukuri】

カタクチイワシの幼魚を乾燥させて甘辛く炒った料理ですが、昔、小魚を肥料に混ぜて

田畑に撒いたことから 田を作る→田作り という名の料理になりました。そこから五穀豊穣を祝う料理とされています。

ほかに、赤は魔除け白は清浄という意味でも、祝い事の水引きのうような【紅白なます-Kouohaku Namasu】や、日の出のような形をしている紅白の【蒲鉾-Kamaboko】、

巻物に似た形の【伊達巻-Datemaki】は学業成就を願い、【栗きんとん-Kurikinton】のきんとんは漢字で金団と書き、商売繁盛や金運をもたらすようにという思いが込められています。

【鯛の姿焼き-Tai no sugatayaki】の「Tai」というのは「Medetai(auspicious)」を連想し昔から有難がられている魚です。その「姿焼き-Sugata yaki」は「尾頭付き-Okashira tsuki(with tail head)」ということで最初から最後まで全うするという長寿の願いも込められています。

【ブリの照り焼き-Buri no Teriyaki】

ブリは出世魚なので、立身出世を願いうという意味が込められています。

【海老の旨煮-Ebi no Umani】

海老には髭があり加熱すると背が曲がることから、「立派に健康で腰が曲がるまで長生きできますよう」という願いが込めれらています。

おせちの現状

あるアンケートの結果、お正月におせちを食べたと答えた人は、全体の7割ほどだったそうです。

また、手作りする家庭はかなり減ってきました。戦後、老舗の料理店へ早々と注文して買ったりするようになってから、秋の訪れとともに多くの飲食店で競うように予約販売してきましたが、最近ではコンビニで一人用・食材別など少量を手軽に買えるようになりました。

一人用を企画し販売に至ったということを考えると、年代を超え日本人の正月には不可欠と考えている人が多いということなのだと思います。

また、洋風だったり中華風だったり、本来のおせちの内容でないこともありますが、お重に詰めることによって「お正月の食卓」を味わうようです。

お重も漆塗りの本格的なものでなくても、紙製やプラスチック製でも雰囲気がでますね。

「気づいたら、もう年末…」

周りでもそう口にしている人は多いのではないでしょうか。

2024年の元日、日本ではいきなり悲しい出来事がありましたが、2025年は良いスタートを切って、皆様にとって幸せな一年となりますようお祈りしています。

執筆者:himiko

でやるべき10のこと1-e1741139482232.jpg)