ランキング

2024/01/31

ご当地B級グルメ「長崎ちゃんぽん」とは?特徴や歴史を紹介!

この記事の目次

全国的に有名な「長崎ちゃんぽん」。ラーメンとは少し違うちゃんぽんは、具だくさんで食べ応えがあり、子どもからお年寄りまで親しまれています。

そんな長崎ちゃんぽんの特徴や歴史について探っていきましょう。

長崎ちゃんぽんの特徴

長崎ちゃんぽんは、たっぷりの具材に食べ応えのある太麺、白濁したスープが特徴です。豚骨ベースのこってり味や鶏がらベースのあっさり味、また豚骨と鶏がらをミックスした味もあります。

特徴的なのは、コシのある太麺です。通常の中華麺を作るときに使用するのは、炭酸カリウムが主成分のかん水です。

ですが、長崎ちゃんぽんでは、炭酸ナトリウムが主成分の糖灰汁(とうあく)を使用しています。唐灰汁を使うことで、独自の風味とモチモチとした食感を生み出しています。唐灰汁の水でこねたものは長崎特有のもので、福建地方の食文化が活かされています。

また、ちゃんぽんを提供しているお店に行くと、だいたいテーブルに調味料がいくつか置かれています。コショウや酢など麺料理に合う調味料が置かれているのですが、長崎ではちゃんぽんの野菜にソースをかけて食べる方がいるそうです。途中で味の変化を楽しむのもいいですね。

モチモチした麺と、さまざまな具材の旨味が凝縮されているちゃんぽんは絶品です。

長崎ちゃんぽんの歴史

長崎ちゃんぽんの生みの親は、明治32年(1899年)に創業した中華料理店「四海樓(しかいろう)」の初代・陳平順さんです。日本に訪れていた中国人留学生のために栄養のあるものを作ろうとして、長崎ちゃんぽんが生まれました。

長崎ちゃんぽんのルーツは、福建料理の湯肉絲麺(とんにいしいめん)です。湯肉絲麺は、麺、豚肉、しいたけ、たけのこ、ネギなどを入れたあっさりしたスープの麺料理です。湯肉絲麺を日本風にアレンジしてできたのが長崎ちゃんぽんです。たくさんの具材を入れてボリュームをつけ、濃いめのスープに、独自のコシのある麺で作りました。

今では、缶詰や冷凍など保存技術の発達によりどの季節でも食材に困りませんが、当時はとても苦労していたそうです。そこで、長崎近海で取れる海産物、かまぼこ、ちくわ、イカ、小カキ、小エビ、もやし、キャベツなどを使いました。

季節による食材を使っていることから、ちゃんぽん一杯で四季が感じられる料理といわれています。また和と中華の融合、長崎の山海の幸を使っていたことから、長崎だからこそ作り出された郷土料理ともいわれています。

長崎ちゃんぽんの作り方

長崎ちゃんぽんの発祥店である四海樓(しかいろう)の作り方を紹介します。まず鉄鍋を煙が出るくらいに焼いてから、肉と具材を油で炒め、強火でよくかき混ぜて風味をつけます。スープは丸鶏を2〜3羽と、豚骨と鶏骨を3〜4時間かけて炊き上げたものを使います。このスープのとり方と火加減が長崎ちゃんぽんの秘訣です。

ほかの麺料理と大きくちがうのは、麺をスープで煮こむので、中華鍋ひとつで調理ができることです。麦粉に唐灰汁(とうあく)を入れて作った独自の麺を使うことで、独特の風味が出ます。また、糖灰汁を使うことで腐敗防止にもなります。

長崎ちゃんぽんの由来

ちゃんぽんは、もともと支那饂飩(しなうどん)と名付けられていました。ですが、いつからかちゃんぽんという名前に定着していったそうです。長崎ちゃんぽんの由来は諸説あります。

その一つは、福建語がなまったものです。ご飯を食べるという意味の「吃飯(福建語でシャポン又はセッポン)」という言葉があります。

「吃过飯了嗎(ご飯を食べたか?)」と話していた中国人留学生の言葉を聞いた長崎人が、「吃飯」を「ちゃんぽん」と勘違いしたのではないかといわれています。陳平順が福建省出身であることからも、説得力のある説です。

また、ポルトガル語の「チャンポン(混ぜる・混合する)」がなまったものという説もあります。ポルトガルは、鎖国当時の長崎に出入りしていた国なので、こちらの可能性も高いですね。

造語の説もあります。中国の鉦(かね)のチャンと日本の鼓(つづみ)のポンを合わせて「ちゃんぽん」という言葉が作られたともいわれています。2つの食文化から生まれたちゃんぽんらしい名前ですね。

長崎に来たら立ち寄りたい2つの世界遺産

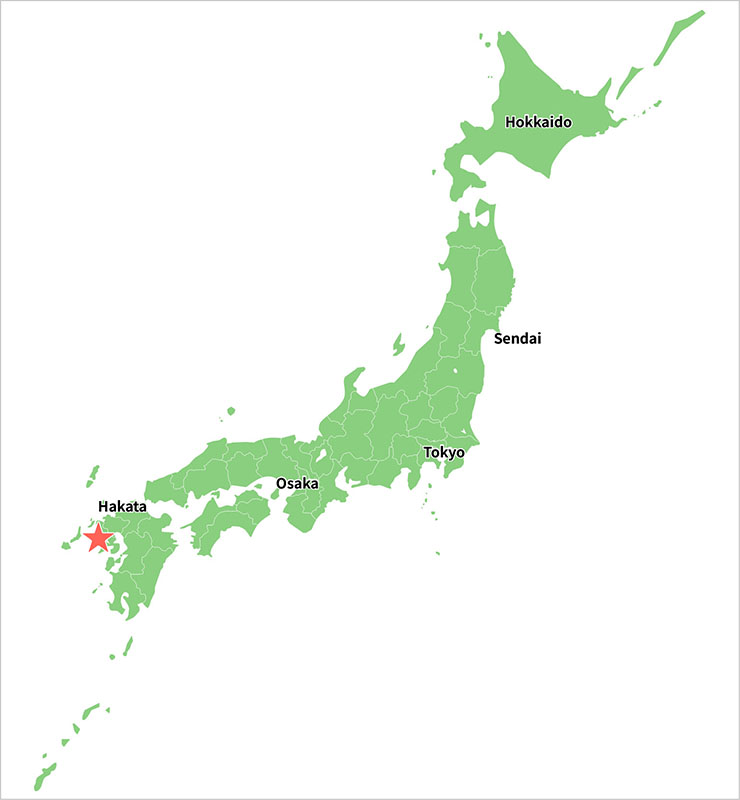

長崎県は、日本本土の最西端、九州の西北部にあります。三方を海に囲まれ、豊かな自然と美しい景観が魅力的です。五島列島、壱岐島、対馬島などがあり、日本一の島数を誇ります。

そんな長崎県には、2つの世界遺産があります。「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」と「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」です。この機会に、世界遺産をめぐってみてはいかがでしょうか。

ちなみに、「明治日本の産業革命遺産」の「グラバー園(旧グラバー住宅)」と「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の「大浦天主堂」は、隣同士にあります。住所は、長崎県長崎市南山手町です。2つの世界遺産をサクッと観光できるのは贅沢ですね。

長崎へのアクセス方法

長崎県へのアクセス方法は、飛行機やJRなどさまざまです。飛行機ならあっという間に長崎に到着します。羽田空港からは約2時間、伊丹空港、中部国際空港、那覇空港からなら約1時間30分です。早割りや往復割りなどを利用すれば、格安で飛行機に乗れますよ。

車でゆっくりドライブを楽しみながら長崎に向かうのもおすすめです。

長崎県の位置

まとめ

中華鍋一つで作れる栄養たっぷりでおいしい長崎ちゃんぽんは、日常的に食べられる家庭料理となりました。長崎ちゃんぽんは、さまざまな飲食店で提供されるようになり、ほかの県でも食べられます。ですが、長崎で食べたことがない方は、ぜひ本場の味を体験してみてください。

県内では、濃いめの豚骨スープの長崎ちゃんぽんとあっさり鶏がらスープの小浜ちゃんぽんが、二大ちゃんぽんといわれています。お店によっても味わいが違うので、食べ比べも楽しめます。

長崎県に訪れた際は、長崎ちゃんぽんをぜひ食べてみてくださいね。

\ テンポススター加盟店を募集中! /