ランキング

2024/11/11

沖縄のご当地B級グルメ「泡盛」とは?特徴や歴史を紹介!

この記事の目次

沖縄の伝統的なお酒「泡盛」は、日本最古の蒸留酒として知られ、古くから人々に親しまれてきました。

泡盛は製法や原料、熟成法において独自の進化を遂げたお酒であり、その高いクオリティーは世界に誇れる名酒です。

そんな泡盛の特徴と歴史について探っていきましょう。

泡盛の特徴

米を原料にし、黒麹菌を用いて製造される泡盛は、濃厚で芳醇な香りと甘みが特徴です。黒麹菌は、ほかの麹菌に比べてクエン酸を多く生み出し、雑菌に強いため、蒸留酒に適しています。泡盛の原料には、インディカ米が使用されています。日本の米よりもさらさらとした特性を持ち、黒麹菌が米麹を作りやすいことから、泡盛ならではの独特な風味が生まれます。

黒麹菌と米の組み合わせによって生み出される香りは複雑でふくよかで、ときにはバニラのような甘い香りを感じられます。泡盛は全麹仕込みとよばれる一度の仕込み工程で作られ、単式蒸留機で蒸留されるため、素材の風味がそのまま感じられます。この全麹仕込みは国内のほかの焼酎には見られない、泡盛独特の製造方法です。

泡盛の楽しみ方の一つに「古酒」があります。泡盛は日数や温度による劣化が少なく、3年以上寝かせたものが「古酒」とよばれます。

泡盛は、時間が経つにつれて深いコクとまろやかな風味が増し、100年、200年といった長期熟成が可能な、世界的にもめずらしい特徴を持っています。戦前に育てられた100年超えの古酒は戦争で失われましたが、戦後に再び育てられた20年、30年の古酒でもその品質は高く評価されています。

泡盛の歴史

14世紀後半から15世紀にかけて誕生した沖縄の泡盛は、日本最古の蒸留酒とされています。元々はシャム(現タイ)から伝わった蒸留技術が起源で、中国からの米を使った酒造りの技術も取り入れ、琉球独特のお酒へと進化しました。

琉球王朝時代には、中国や東南アジアとの交易を通じて蒸留酒を入手し、黒麹菌を用いた独自の発酵技術が確立されました。これによって、ほかにはない風味を生み出し、沖縄ならではのお酒が誕生しました。泡盛は外交の場でも重宝され、琉球から他国への贈り物としても大切にされました。

17世紀には王府が酒造りを厳格に管理し、製造は首里の赤田、崎山、鳥掘という限られた地域でのみ許可されていました。米や粟などの原料も王府から支給され、品質管理が徹底されていました。製造に失敗すると、家財没収や島流しなど厳しい罰が科せられることもあったほど、泡盛は大切に守られてきた伝統の味でした。

時代が進むにつれ原料も変化し、明治時代には中国や韓国からの唐米が使われ始め、その後はベトナムやミャンマー、台湾からの米も原料に加わりました。昭和の時代にはタイ米が主な原料として定着し、今でもすべての酒造所で使われ続けています。

泡盛の名前の由来

泡盛の名前の由来には諸説あります。「泡盛」という名前が記録に初めて登場するのは寛文11年(1671年)で、琉球王国の尚貞王が将軍徳川家綱に献上した目録に見られます。それ以前は「焼酒」や「焼酎」として贈られていましたが、1671年以降「泡盛」という名前が広まりました。

名称の由来については主に四つあります。まず「粟説」は、泡盛の原料として米と粟が使われていたことから「粟盛り」が「泡盛」に変化したとされるものです。「サンスクリット語説」では、サンスクリット語で「アワムリ」という言葉が酒を意味し、これが由来とされています。

さらに「薩摩命名説」では、薩摩藩が九州の焼酎と区別するために「泡盛」と名付けたとされています。「泡説」では、蒸留したての酒の品質を泡で確認していたことに由来し「泡を盛る」という行為が名前の起源とされています。この「泡説」が最も有力とされ、アジア各地で酒の品質を泡で判定する風習に関連していると考えられています。

昭和47年(1972年)の本土復帰後、泡盛は一時的に「焼酎乙類」として分類されていましたが、昭和58年(1983年)以降「泡盛」として表示が認められ、沖縄で製造されたものには「琉球泡盛」と表記されるようになりました。

沖縄の観光スポット

沖縄には、魅力的な観光スポットがたくさんあります。今回は、沖縄にある3つの人気観光スポットを紹介します。

波上宮

沖縄の那覇市に位置する「波上宮」は、海神の国「ニライカナイ」にまつわる祈りの聖地として、古くから人々に崇敬されてきました。海に突き出した崖の上に建つ波上宮は、青い海と空を背景にして神々しい姿を見せています。また、室町時代の創建とされる波上宮は、航海の安全を祈願する場として那覇港を出入りする船の守護神としても信仰を集めていました。

琉球八社のなかでも最も格式が高いとされ、地元の人々には「なんみんさん」の愛称で親しまれています。境内には沖縄ならではのシーサーやヤシの木が見られ、独特の雰囲気を漂わせています。

万座毛

沖縄随一の景勝地「万座毛」は、東シナ海を望む断崖絶壁と広大な草原が広がる絶景スポットです。名前は尚敬王が「万人が座るに足る毛(草原」と称賛したことに由来します。高さ20mの琉球石灰岩でできた岸壁からは、コバルトブルーの海と象の鼻のような形をした岩が織りなす美しいコントラストが楽しめます。また、遊歩道では、天然記念物の希少植物も見られます。

2020年にオープンした新施設では、沖縄そばを味わったり万座毛限定のお土産を購入したりすることもでき、観光を満喫できます。絶景と沖縄の自然、文化を堪能できる人気の観光スポットです。

ガンガラーの谷

沖縄の南部に位置する「ガンガラーの谷」は、数十万年前に鍾乳洞が崩れて生まれた太古の谷で、神秘的な自然の姿が広がります。約2万年前に「港川人」が暮らしていた可能性があり、現在も発掘調査が続く神秘的な場所です。

見どころは、高さ20mを誇る「大主ガジュマル」で、その壮大な姿は訪れる人々を圧倒します。見学は専門ガイド付きのツアーでのみ可能で、約80分の探検を通じて亜熱帯の森の魅力を堪能できます。ツアーの出発地点には、鍾乳洞を生かした「ケイブカフェ」があり、自然のラウンジでゆったりとした時間を過ごすことができます。

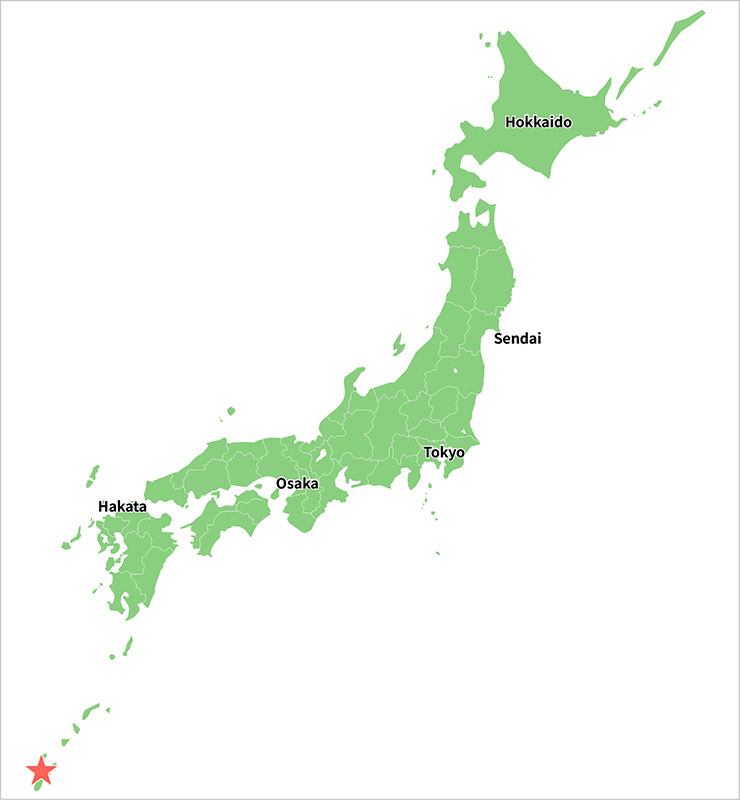

沖縄へのアクセス方法

沖縄本島に向かうには、全国各地から運航している那覇空港への直行便を利用するのが便利です。直行便の所要時間を紹介します。所要時間は、季節や天気などによって変わります。

北海道・東北エリアから沖縄本島(那覇空港)へ

・新千歳空港から約3時間45分

・仙台空港から約3時間15分

関東エリアから沖縄本島(那覇空港)へ

・羽田空港から約2時間45分

・成田空港から約3時間

・茨城空港から約3時間

中部エリアから沖縄本島(那覇空港)へ

・中部国際空港から約2時間30分

・新潟空港から約3時間

・小松空港から約2時間45分

・静岡空港から約2時間45分

近畿エリアから沖縄本島(那覇空港)へ

・関西国際空港から約2時間15分

・伊丹空港から約2時間15分

・神戸空港から約2時間15分

中国エリアから沖縄本島(那覇空港)へ

・岡山空港から約2時間

・広島空港から約1時間45分

・岩国空港から約1時間45分

四国エリアから沖縄本島(那覇空港)へ

・高松空港から約2時間

・松山空港から約1時間45分

九州エリアから沖縄本島(那覇空港)へ

・福岡空港から約1時間45分

・北九州空港から約1時間45分

・熊本空港から約1時間30分

・長崎空港から約1時間30分

・宮崎空港から約1時間30分

・鹿児島空港から約1時間30分

・奄美空港から約1時間

・沖永良部空港から約50分

・与論空港から約40分

沖縄県の位置

まとめ

沖縄の泡盛は、黒麹菌を用いた独自の製造で生まれた奥深い味わいと香りが魅力です。豊かな自然と文化が生んだ泡盛は、今も沖縄の誇りとして多くの人々に愛されています。

ロック、水割り、炭酸割り、カクテルなどさまざまな楽しみ方がありますが、泡盛ならではの芳醇な香りと味を楽しみたい方にはロックがおすすめです。

沖縄に訪れた際は、泡盛をぜひ味わってみてくださいね。

\ テンポススター加盟店を募集中! /