ランキング

2024/12/31

岩手県のご当地B級グルメ「わんこそば」とは?特徴や歴史を紹介!

この記事の目次

「冷麺」「じゃじゃ麺」とともに盛岡三大麺に数えられる「わんこそば」。さらに、岩手県のわんこそばは、長野県の「戸隠そば」、島根県の「出雲そば」と並び「日本三大そば」にも名を連ねています。

そんなわんこそばの特徴や歴史について探っていきましょう。

わんこそばの特徴

岩手県を代表する郷土料理の「わんこそば」は、お椀に一口分のそばが次々と追加されていくスタイルが特徴です。「わんこ」とは、そばを盛る小さなお椀のこと。お椀に入れられる一口分の温かいそばを、好きなだけおかわりしながら満腹になるまで味わうのが醍醐味です。目安として、10〜15杯でかけそば1杯分です。

「ハイ、どんどん!」「じゃんじゃん!」と給仕さんが掛け声をかけながらリズミカルにそばを盛りつける様子は、岩手ならではのおもてなし文化を感じられます。お店によっては掛け声を控える場合もあり、それぞれの雰囲気を楽しめます。

わんこそばの薬味には、大根おろしやねぎ、のりなどが用意されています。最初は薬味を使わず、そば本来の風味を堪能し、そのあとに薬味を加えて味の変化を楽しむのがおすすめです。満腹になったら、お椀にフタをするのが「ごちそうさま」の合図。フタをしないと、そばが追加されてしまうので気をつけましょう。

また、お椀の数を競うのもわんこそばの楽しみ方の一つです。100杯以上食べると記念品の手形をもらえるお店もあります。ただし、わんこそばは「大食い」や「早食い」が目的ではありません。茹でたてのそばをゆっくり味わいながら、給仕さんとのやりとりや温かな雰囲気を楽しむことがわんこそばの魅力です。

わんこそばの歴史

わんこそばの起源には諸説ありますが、特に有名なのが「花巻説」と「盛岡説」です。

一つ目の花巻説によれば、江戸時代に南部家第27代当主・利直公が江戸への道中、花巻へ立ち寄った際、地元の人々に平椀で振る舞われたそばを大変気に入り、何度もおかわりをしたことが始まりとされています。一方、盛岡説では、そば好きで知られる平民宰相・原敬が盛岡でそばを食べた際、「そばは椀コに限る」と称賛したことがきっかけで広まったといわれています。

また、わんこそばは南部地方に古くから伝わる「そば振る舞い」の風習に由来するとされています。一度に多くの客に茹でたてのそばを提供するため、小さな椀に少量ずつ盛って提供していたのがわんこそばの原型とされています。さらに、食べ終わるたびにすぐにお椀にそばを入れる「おかわり」は、「おてばち」と呼ばれる客人へのおもてなしの形式です。

わんこそばは、こうした歴史と文化を背景に、岩手県を象徴する郷土料理として受け継がれてきました。その独特なスタイルや遊び心、そして温かなもてなしの精神は、今なお多くの人々を魅了し続けています。

2月11日は「わんこそば記念日」

毎年2月11日の「わんこそば記念日」は、岩手県花巻市でわんこそば全日本大会を運営する「わんこそば全日本大会運営委員会」によって制定され、「一般社団法人・日本記念日協会」にも認定されています。この記念日は、わんこそばの発祥地とされる花巻市を全国に広めることを目的に設けられました。

「わんこそば全日本大会」は1957年(昭和32年)に始まり、1980年以降は毎年2月11日に開催されています。制限時間の3〜5分以内にわんこそばを何杯食べられるかを競い合う競技が行われます。わんこそば1杯の量は10gで、15〜20杯でかけそば1杯分です。

この大会は、農閑期の楽しみだった相撲をモデルにしており、食べる選手を「食士」、最も多く食べた選手を「横綱」と称し、「行司」が取り仕切るのが特徴です。全国から集まった「食士」たちが熱い戦いを繰り広げます。

「わんこそば記念日」は、岩手の伝統的な食文化を全国に広めるだけでなく、地域の活性化にも貢献しています。食べる楽しさと競技の興奮を味わいに、全国から多くの参加者や観光客が花巻市を訪れます。

岩手県の観光スポット

わんこそばが楽しめる岩手県には、さまざまな観光スポットがあります。今回は、そのなかから特に人気のある3つのスポットを紹介します。

盛岡城跡公園

「盛岡城跡公園」は、慶長2年(1597年)に築城が始まった盛岡城の跡地を整備した公園で、「日本百名城100選」、「日本歴史公園100選」にも選ばれています。城跡には桃山形式の美しい石垣が残っており、築城時期によって異なる積み方を見比べられるのが大きな魅力です。

桜の名所としても知られ、4月中旬には約250本のソメイヨシノやエドヒガンが見頃を迎え、「盛岡さくらまつり」では夜桜の幻想的な景色を楽しめます。さらに、5月の藤棚、7月の紫陽花、秋の紅葉など、四季折々の自然が楽しめます。イベントも多く、家族連れから歴史愛好家まで親しまれる散策スポットです。

石割桜

盛岡地方裁判所の前庭にある「石割桜」は、樹齢約350〜400年といわれるエドヒガンザクラで、大正12年(1923年)に国の天然記念物に指定されました。見頃は例年4月上旬から中旬で、この季節には多くの観光客が石割桜を一目見ようと訪れます。

周囲21m、長径7.2mの巨大な花崗岩の割れ目から成育する姿は、自然の力強さと生命のたくましさを感じさせます。岩の隙間から幹が突き出し、空へと大きく枝分かれする様子は圧巻で、春には数え切れないほどの花が咲き誇ります。青空を背景に、風に揺れながら花びらが散る光景は訪れる人々を魅了してやみません。

岩手銀行赤レンガ館

岩手銀行赤レンガ館は、1911年(明治44年)に盛岡銀行の本店として建てられ、東京駅を設計した辰野金吾が手掛けた東北唯一の建築作品です。平成24年(2012年)に銀行としての役目を終え、保存修理工事を経て平成28年(2016年)から一般公開されています。赤レンガの瀟洒な佇まいが美しく、国の重要文化財に指定されています。

館内は2つのゾーンに分かれており、無料の「岩手銀行ゾーン」では多目的ホールや盛岡の産業史を紹介するライブラリー、有料の「盛岡銀行ゾーン」では金庫室や応接室の見学、歴史を紹介する映像シアターが楽しめます。現在では盛岡市のランドマークとして、多くの人々に親しまれています。

岩手県のアクセス方法

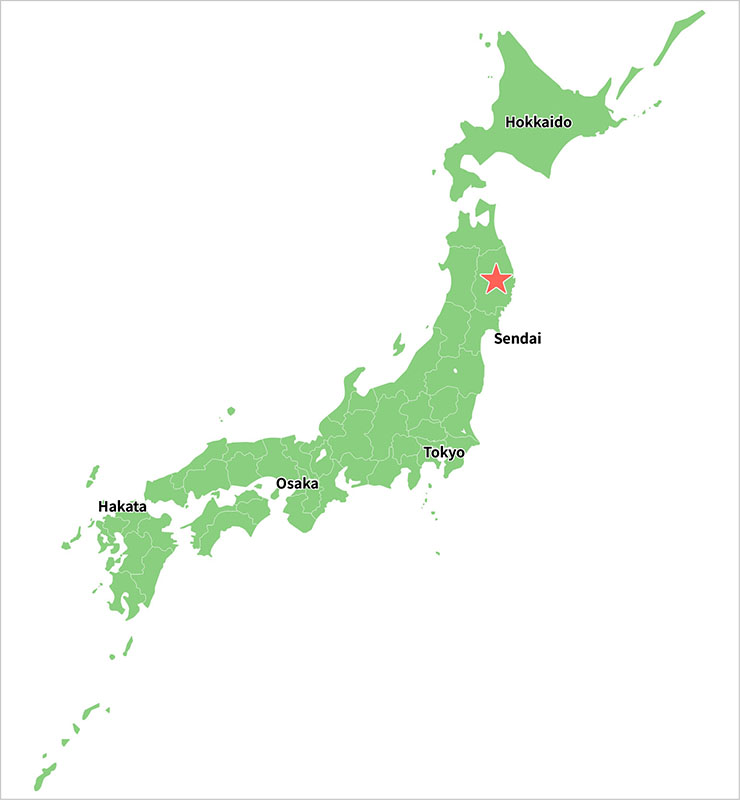

グルメも観光も魅力的な岩手県には、さまざまなアクセス方法があります。日本三大都市でもある東京、大阪、名古屋からのアクセスも便利です。

東京からは、東北新幹線を利用すれば、盛岡駅まで約2時間10分で到着します。また、高速バスも運行しており、所要時間は約8時間です。

大阪からは、新大阪駅から東海道・東北新幹線を利用し、東京経由で盛岡駅まで約5時間30分。飛行機の場合、伊丹空港から花巻空港まで約1時間20分で、その後バスで盛岡まで約1時間です。

名古屋からは、東海道・東北新幹線を使い、東京経由で盛岡駅まで約4時間30分。また、名古屋空港から花巻空港への直行便もあり、所要時間は約1時間です。

車でゆっくりドライブを楽しみながら岩手県に向かうのもおすすめです。最適なアクセス方法を探してみてくださいね。

岩手県の位置

まとめ

わんこそばは、その独自のスタイルと温かいおもてなしの精神により、岩手県を代表する郷土料理として広く親しまれています。そば本来の風味を堪能するだけでなく、お椀を重ねる楽しさや給仕さんとのやりとりが、わんこそばの魅力をさらに引き立てています。

岩手県に訪れた際には、ぜひわんこそばを味わってみてくださいね。

\ テンポススター加盟店を募集中! /