ランキング

2024/07/12

新潟のご当地B級グルメ「へぎそば」とは?特徴や歴史を紹介

この記事の目次

新潟県の蕎麦屋を中心に提供されている「へぎそば」。

ひと口ずつ食べやすいようにくるりと巻いて美しく盛られたその一品は、新潟の織物文化と深く関わりがあるのだとか。

今回は文化庁の100年フードにも選ばれたご当地料理「へぎそば」の魅力に迫ります。

新潟のへぎそばとは?

新潟のへぎそばは、つなぎに海藻の布海苔(ふのり)を使い、「へぎ」と呼ばれる器に盛り付けた、魚沼地方発祥の郷土料理です。へぎそばの「へぎ」は、剥ぎ板で作った四角い器のことで、もともとは養蚕の現場で使われていたものを活用したと言われています。「へぎ」という言葉は剥ぎ板の「剥ぐ」が語源で、「剥ぐ=はぐ=へぐ」のように訛りが加わったと言われています。

新潟のへぎそばはくるりと巻かれた美しい盛り方も魅力的で、これは織物用の絹糸をねじって「撚る(よる)」動作を表しています。

一般的なそばの場合、小麦粉をつなぎに使うことがありますが、布海苔をつなぎにしたへぎそばは、ほんのり緑色で特有の香りが印象的。また、手振りや手びれの盛り付けをしても、麺がちぎれないのが特徴です。

このように手間をかけて作るへぎそばを、現地の農家では結婚祝いや大晦日、祭りの宴席などで振る舞い、ハレの日のご馳走として召し上がっていたそうです。

へぎそばの発祥と歴史

新潟では魚沼地方を中心にその栽培が始まったとされています。

しかし、当時の新潟周辺では小麦の栽培をしておらず、山ごぼうの葉や自然薯などをつなぎに使っていました。そんなとき織物の産地であったこの地域で、織物の糊付けに使用していた「布海苔」を蕎麦のつなぎに使ったのが、へぎそば誕生のきっかけとなりました。

十日町市にある小嶋屋総本店の初代社長・小林重太郎が中心となり、研究を重ねて作られた布海苔入りのそばは、今までにない食感と味わいで瞬く間に評判となったそうです。

へぎそばの作り方と盛り方

へぎそばを作る際は乾燥したふのりを銅なべに入れて、全体が緑色になるまで、じっくりと煮込むことから始まります。銅なべを使うことで、その化学反応によってふのりが鮮やかな緑色に変化します。その煮溶かしたふのりをそば粉に加えて、力強くこねていきます。平らに伸ばした生地を切って作る生そばは1~2分ほどゆでて、冷水に2~3回さらしてから盛り付けるとよりおいしく召し上がれます。

お店ではひと口が大体30~40g程になるように親指、人差し指、中指を使ってそばをとりあげ、反対側の親指にかけてそばの長さを調節し、できた「手びれ」を一つずつ器に盛り付けていきます。器に垂直になるように並べていくことで、美しい見た目に仕上がるのです。

へぎそばのおいしい食べ方

ふのりの香りがよく、ツルッとした食感と歯ごたえが特徴の「へぎそば」。

その香りを楽しみながら、つゆにくぐらせて食べると絶品です。また、そばの薬味といえば、一般的にわさびを思い浮かべますが、新潟県の十日町周辺ではからしをつけて食べるのが主流とのこと。

つゆに溶かさず、そばに少量のせて食べるのがおすすめです。ほかにもねぎやごまなど、お店によってさまざまな薬味がトッピングできます。海藻であるふのりを練りこんで作られたへぎそばには、同じ海藻の刻みのりをのせてもおいしいです。ぜひ見かけた際はトッピングしてみてください。

新潟県のおすすめ観光スポット

名物のへぎそばを堪能したあとは、近隣の観光スポットに足を運んでみませんか?今回はへぎそばの発祥地に近い、魚沼市と十日町市にある注目スポットを紹介します。

アートと自然が融合した「清津峡渓谷トンネル」

十日町市にある「清津峡渓谷トンネル」は、アートと自然が融合した施設です。

日本三大峡谷にも選ばれている「清津峡(きよつきょう)」は、溶岩やマグマが冷えてできた見事な柱状節理や、清流・清津川のダイナミックな流れに圧倒されます。

清津峡渓谷トンネルには3つの見晴所があり、なかでも奥にあるパノラマステーションでは、大きな水鏡に清津峡の大渓谷が映ることで、とても幻想的な景観に。清津峡は国の名勝・天然記念物にも指定されています。

圧巻の彫刻が見られる「西福寺」

室町時代後期に開かれた赤城山清福寺。多くの人が訪れる理由は、本堂の隣にある開山堂に施された、石川雲蝶(いしかわうんちょう)の彫刻や襖絵、漆喰細工などです。

日本のミケランジェロとも呼ばれる石川雲蝶の作品は、色鮮やかで躍動感のあるものが多く、見るものを神秘的な気持ちにさせてくれます。天井にある大彫刻は、つい見入ってしまうような繊細な美しさ。

それぞれの作品には物語や歴史があり、知れば知るほど奥が深いスポットです。

四季を通じて訪れたい「美人林」

十日町市松之山松口の3ヘクタールほどの丘陵には、樹齢約100年のブナの木々が見られます。

ここは大正時代末期に一度伐採されたものの、翌年春に芽生えて成長し、現在の美しい立ち姿から「美人林」と呼ばれています。新緑の時期や涼しさを感じる夏、木々の葉が色づく秋、枝に積もった雪が反射してきらきらと輝く冬など、四季を通じて訪れたいスポットです。

駐車場から近い場所にある食事処やカフェでのランチもおすすめです。

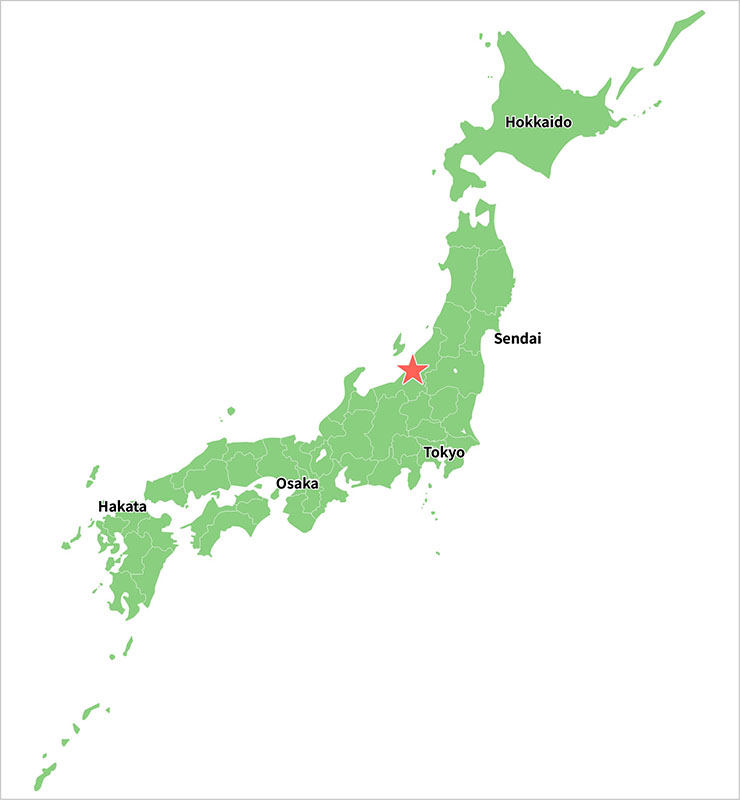

新潟県へのアクセス

東京から新潟駅へ行く場合、上越新幹線を利用して、約2時間の道のりです。

上越妙高方面へ向かう際は、北陸新幹線を利用すると便利です。名古屋や大阪から向かう場合は、飛行機や新幹線を使った移動がおすすめです。

飛行機の場合は新潟空港まで行き、そこから空港リムジンバスを利用して新潟駅まで行けます。

新幹線では、名古屋駅・新大阪から東海道新幹線と上越新幹線を経由して、約3時間40分〜約4時間半の道のりになります。ぜひ参考にしてみてください。

新潟県の位置

まとめ

今回は新潟県のご当地グルメ「へぎそば」についてご紹介しました。

伝統の織物文化とそばの食文化が融合した、この地域ならではの一品「へぎそば」。ツルッとしたのど越しと歯ごたえのあるコシをぜひ味わってみてください。

\ テンポススター加盟店を募集中! /