ランキング

2024/11/05

高知のご当地B級グルメ「皿鉢(さわち)料理」とは?特徴や歴史を紹介!

この記事の目次

自然の恵みに囲まれた高知では、海、山、川から新鮮な食材が豊富に手に入ります。

山や海の幸を豪快に盛り付けた「皿鉢料理(さわちりょうり)」は、まさに土佐のもてなしの心を表現した高知を代表する伝統料理です。

そんな皿鉢料理の特徴や歴史について探っていきましょう。

皿鉢料理の特徴

皿鉢料理は特定の一品料理ではなく、そのスタイルが特徴です。直径36cmから39cmほどの大皿には、刺身、寿司、煮物、焼き物、果物、甘いものなど、さまざまな料理が盛り付けられ、一皿の量は三人前ほどです。ボリュームたっぷりで、宴席では皿鉢料理が減ると次々に補充され、豪快かつ心のこもったもてなしが楽しめます。

料理の基本は「生(刺身)」「組み物」「すし」の三つです。「生」にはカツオのたたきや旬のマグロの刺身があり「組み物」には煮物や揚げ物、和え物が色とりどりに盛り込まれます。また「すし」も定番で、姿ずしや田舎ずしが豪華に並びます。

盛り付けには奇数と偶数、高低のバランスが考慮されていて、洗練された美しさを感じさせます。皿鉢料理は高知の宴会文化で欠かせない存在で、冠婚葬祭や入学祝、生誕祝いなど、人が集まる場には必ず登場します。年末年始やお盆などの家族行事、友人同士の集まりでも出され、高知の暮らしに深く根付いた伝統となっています。

皿鉢料理は堅苦しいマナーに縛られず、自由に楽しむことができます。自分の好きなものを好きなだけ小皿に取って食べることができるおおらかさこそが、皿鉢料理の最大の魅力です。土佐の豊かな自然の恵みを存分に味わいながら、心地よいお酒の席を楽しむことができます。

皿鉢料理の歴史

皿鉢料理の歴史は、10世紀にまでさかのぼります。紀貫之が『土佐日記』で描いた宴では、現代の皿鉢料理に似たもてなしの様子が紹介されており、当時から大皿に盛られた料理が客をもてなす重要な役割を果たしていたことがわかります。

皿鉢料理の起源をたどると、五穀豊穣を祈る神事に行き着きます。収穫祭で供えられた神饌(しんせん)は神様に捧げられたあと、参列者と分け合って食べる「神人共食(しんじんきょうしょく)」という風習がありました。この行為が皿鉢料理のルーツとされ、神様と人々が一緒に料理を食べることで、自然の恵みを共に味わう文化が育まれてきました。

皿鉢料理が「ハレの日」の特別なもてなし料理として定着したのは江戸時代からです。祝祭の際に豪快に料理を振る舞う皿鉢は、庶民の間でも広まりましたが、土佐藩の「剛健質素」という方針により、一時期は贅沢品と見なされ、武士や商人、農家の特権階級に限られることもありました。

明治時代に入ると、封建的な身分制度が廃止され、皿鉢料理は再び庶民の食卓に戻ります。須賀神社に奉納された絵馬には、尾頭付きの鯛を盛った皿鉢料理を囲み、酒を楽しむ人々の様子が描かれています。この時代から、豪商や裕福な農家が競い合い、大皿でもてなす文化を広め「おきゃく」とよばれる宴のスタイルが定着しました。

皿鉢料理の変化

皿鉢料理の調理には役割分担があり、男性が魚をさばき、女性が煮炊きを担当していました。料理の準備には手間がかかり、場合によっては下ごしらえに2日間かけることもあったそうです。

昔の農村には、農作業を共同で行う「結(ゆい)」という集団がありました。そのなかには宴会「おきゃく」に向けて調理や配膳、片付けを手伝う「汁組」というグループも存在していました。「汁組」には「器用料理人」とよばれる腕前が優れた人もいて「あの家の寿司はおいしい」「たたきはあの家の親父が一番」といった評判が立つこともあったようです。

時代が進むにつれて「汁組」のような集団は少なくなりましたが、昭和30年代(1950年代後半)になると、各地で皿鉢料理を提供する仕出し屋が増え始めました。それに伴い、料理の規模も次第に大きくなり、盛り付けも豪華になりました。昔ながらの刺身や煮物に加え、最近ではローストビーフやエビフライなどの洋風料理もよく見られるようになっています。

高知の観光スポット

皿鉢料理が楽しめる高知には、さまざまな観光スポットがあります。今回は、高知にある3つの人気観光スポットを紹介します。

高知城

高知城は、初代土佐藩主・山内一豊によって慶長6年(1601年)に築城が開始され、慶長16年(1611年)に完成した歴史ある名城です。享保12年(1727年)には城下町で大火事が発生し、追手門を除くほとんどの建物が焼失しましたが、宝暦3年(1753年)に再建されました。

現在、天守閣や追手門、本丸御殿「懐徳館」など、15棟の建物が国の重要文化財に指定されています。特に天守閣は三層六階の構造で、外観は四重五階となっており、高知城のシンボルとなっています。また、現存する木造の12天守の一つとして、歴史的な価値があります。追手門前は絶好の写真スポットで、園内には山内一豊や板垣退助の銅像も立っており、歴史的な見どころが豊富です。

四万十川

四万十川は、四国最長の大河であり「最後の清流」として知られる自然豊かな川です。源流は津野町の不入山から始まり、全長196kmを流れて四万十市にいたります。この川を象徴する風物詩が「沈下橋」で、増水時に沈むことで流失を防ぐ独特の構造を持っています。なかでも佐田沈下橋は観光客に人気の撮影スポットとなっています。

また、四万十川は「名水百選」にも選ばれており、アユやウナギなど多様な生物が生息しています。さらに、SUPやカヌー体験ができる場所もあり、大自然を満喫できる観光スポットとして人気です。

四国カルスト

四国カルストは、愛媛県と高知県にまたがる日本三大カルストの一つで、全長約25kmにおよぶ広大な台地です。白い石灰岩が草原に点在し、非日常的な風景が広がっています。ドライブには、尾根沿いを走る県道383号線が最適で、牧草地では土佐あかうしが草を食むのどかな光景を楽しむことができます。

観光スポットとしては、風力発電の風車が立ち並ぶ姫鶴平や、石鎚山や太平洋を一望できる五段高原があります。標高1,000〜1,500mの高地からは素晴らしい絶景が広がり「日本のスイス」とも称される美しい自然が魅力です。

高知へのアクセス方法

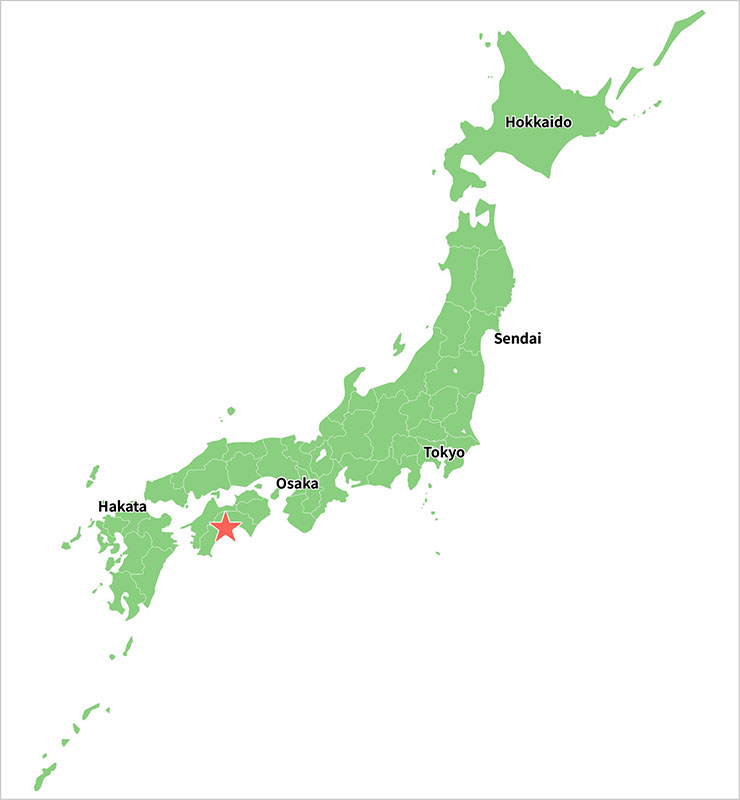

グルメも観光も魅力的な高知は、アクセスが便利な場所にあります。東京、名古屋、大阪の3大都市圏からのアクセス方法を紹介します。

東京から向かうなら飛行機が便利で、羽田空港から高知龍馬空港まで約1時間20分で到着します。空港から市内まではバスで約30分です。

名古屋からは中部国際空港発の直行便があり、約1時間で高知に到着します。鉄道なら名古屋駅から新幹線で岡山まで行き、そこから特急南風に乗り換え約4時間の道のりです。

大阪からは関西国際空港発の直行便を利用すると、約40分で到着します。鉄道なら新大阪駅から岡山経由の特急南風を利用し、約3時間30分です。

車でゆっくりドライブを楽しみながら高知に向かうのもおすすめです。最適なアクセス方法を探してみてくださいね。

高知県の位置

まとめ

皿鉢料理は特別な日の象徴として、時代とともに変化しながらも高知の人々に受け継がれ、今なお大切な席で提供されています。

高知に訪れた際は、皿鉢料理をぜひ食べてみてくださいね。

\ テンポススター加盟店を募集中! /